「ゆれながら咲く花」“揺れる花”が咲かせた和解

長く見てこそ美しい。じっくり見てこそ美しい。君もそうだ。そして、テレビもそうである。私たちは24時間ずっと、数多くのチャネルを通じてテレビを見ている。しかしその数多くの番組の中で、長い間見た、じっくり見たと言える番組がどれくらいあるだろうか。「10asia」はこれから「テレビの奥」を通じてテレビを細かく、長く、そして深く見ることを望んでいる。「テレビの奥」通じてテレビ番組を一瞬で消えるバラエティとして消費するのではなく、その中から深みと省察を引き出したいと思う。初回は長い間じっくり見れば見るほど美しいドラマ、KBS「ゆれながら咲く花」に関してキム・ソニョンテレビ評論家が書いた。

非常ベルが校内の静けさを破った瞬間、一人の生徒がゆっくりと階段を上ってきた。暗闇の中でぽつんと光っている“Exit”の照明に沿って上った階段の向こうには、出口ではなく屋上があった。手すりの上で危うく揺れていた生徒の代わりに、彼らに重くのしかかった“岩のように重たい”鞄がドンと地面に落ちた。「ゆれながら咲く花」第13話の序盤のストーリーだ。初回では教室の椅子が冷たい校庭の地面に投げ出され、第3話では“自殺の橋”と呼ばれた麻浦大橋(マポデギョ)の上でソン・ハギョン(パク・セヨン)の制服が空中に投げ出された。墜落のイメージは10代たちの絶望の崖っぷちの前触れとしてこの作品を支配している。非常ベルはすでに前から鳴っていた。韓国は今、青少年の自殺率、不幸指数、学業時間のランキングで世界最上位の国である。

学校はとっくに病んでいた。母が望む未来に魂不在のままついていった結果、屋上まで追い込まれたキム・ミンギ(チェ・チャンヨプ)の姿は、25年前同じ理由で屋上から身を投げた映画「幸せは成績順じゃないでしょう」でのウンジュ(イ・ミヨン)の姿ととても似ている。入試中心の教育の現実は、昔も今も変わらない。それにも関わらず、過去の学校にはロマンが存在していた。全人教育の“理想”が支配した時代もあり、詩で愛を告白する青春学校恋愛ドラマにも不慣れではなかった。しかし、2013年は詩と信頼を語る教師に「学校でそんなロマンはとっくに消えた」とバカにされ笑われる時代だ。社会全体に強化された無限競争の構図は、学校をその体制を圧縮的に具現する場所にした。何よりも重苦しい変化は“人間関係の破壊”である。競争システムは一番最初に人間関係を壊した。

学校はとっくに病んでいた。母が望む未来に魂不在のままついていった結果、屋上まで追い込まれたキム・ミンギ(チェ・チャンヨプ)の姿は、25年前同じ理由で屋上から身を投げた映画「幸せは成績順じゃないでしょう」でのウンジュ(イ・ミヨン)の姿ととても似ている。入試中心の教育の現実は、昔も今も変わらない。それにも関わらず、過去の学校にはロマンが存在していた。全人教育の“理想”が支配した時代もあり、詩で愛を告白する青春学校恋愛ドラマにも不慣れではなかった。しかし、2013年は詩と信頼を語る教師に「学校でそんなロマンはとっくに消えた」とバカにされ笑われる時代だ。社会全体に強化された無限競争の構図は、学校をその体制を圧縮的に具現する場所にした。何よりも重苦しい変化は“人間関係の破壊”である。競争システムは一番最初に人間関係を壊した。

「ゆれながら咲く花」が最もうまくキャッチしていることは、まさにこの変化だ。ドラマは教師と教師、教師と生徒、教師と親、生徒と親のすべての関係が道具的に再編された現実をはっきりと見せている。校長のイム・ジョンス(パク・ヘミ)は教育の首長ではない、CEOのマインドで保護者と教師に接し、成績向上のために招聘した教師カン・セチャン(チェ・ダニエル)も生徒たちに対し塾に通う“顧客“として接している。ミンギの母(キム・ナウン)とハギョンの母(イ・ヨンギョン)のような保護者にとって子供とは欲望の代理実現者であり、教師はそれを手伝う教育サービスの提供者である。荒れ果てた関係の中で一番傷つくのは子供たちだ。過去の子供たちは様々な共同体の関係の中で、共感と疎通の能力を学んだが、関係が解体された時代の子供たちは、他人に対する共感どころか自分自身の“真心”さえ表現することができない。理解する方法も、理解される方法も知らない子供たちは独り言で「大丈夫」と繰り返しながら崖っぷちに追い込まれたり、暗闇の中に自分を閉じ込めて鍵をかける。

「ゆれながら咲く花」が校内暴力に集中する理由もそれがこのような問題を病理学的に表した現象だからだ。ドラマの中心である2年2組には、オ・ジョンホ(クァク・ジョンウク)の仲間による物理的な暴力からナム・ギョンミン(ナム・ギョンミン)の仲間による精神的な暴力、それを放置する生徒たちまで、いろんな形態の暴力が蔓延している。それは大人の世界の暴力とそっくりだ。ジョンホは父親とビリヤード場のチンピラの暴力を再現し、ギョンミンは成績による差別社会の暴力を真似し、傍観している生徒たちは、このすべての問題に対して“仕方がないから、ただ放っておく”という学校の放置に従うしかない。暴力をさらに大きな暴力が囲んでいる閉鎖構造の一番奥に孤立された子供たちは、傷つくことを恐れ、先を争ってお互いを傷つける。パク・フンス(キム・ウビン)が“自分のことを捨てるのが怖くて”彼の足に怪我を負わせたコ・ナムスン(イ・ジョンソク)や、イ・ガンジュ(5DOLLS ヒョヨン)が“自分を嫌いになることが怖くて”酷い言葉で相手を傷つけるハギョンのように。

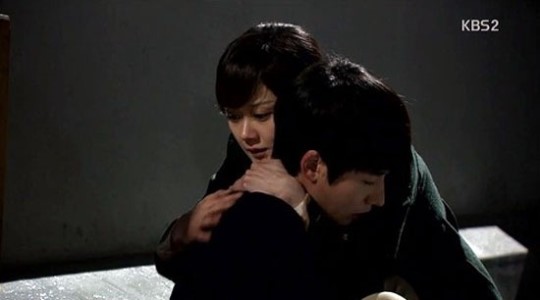

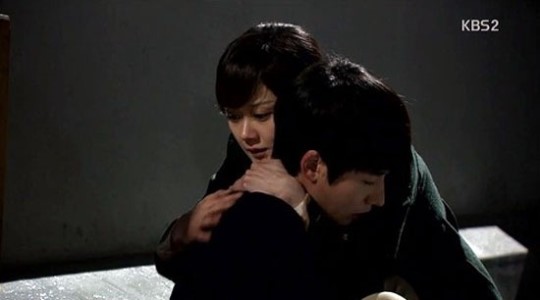

「ゆれながら咲く花」がそのように精魂を込めて“和解”を語る理由も今最も急がれているものが、この壊れた人間関係の修復だと信じているからだ。和解とは傷の根源を直視することから始まる。生徒たちは校内の隅々に設置されたCCTV(監視をするためのビデオカメラ、及び監視システム)、周辺の商店街の住人からの監視まで、偏在している検閲の視線に囲まれているが、いざ彼らの内面を見てくれる人は誰もいない。「見ただけでも十分だ」と言う大人たちにこの作品は答えている。「世の中は見えるものより、見えないものがもっと大きい」ということを。その内面を無視されたり“知ることを恐れる”大人たちの間で、チョン・インジェ(チャン・ナラ)は唯一生徒の心により関心を持ってくれる大人である。

「ゆれながら咲く花」がそのように精魂を込めて“和解”を語る理由も今最も急がれているものが、この壊れた人間関係の修復だと信じているからだ。和解とは傷の根源を直視することから始まる。生徒たちは校内の隅々に設置されたCCTV(監視をするためのビデオカメラ、及び監視システム)、周辺の商店街の住人からの監視まで、偏在している検閲の視線に囲まれているが、いざ彼らの内面を見てくれる人は誰もいない。「見ただけでも十分だ」と言う大人たちにこの作品は答えている。「世の中は見えるものより、見えないものがもっと大きい」ということを。その内面を無視されたり“知ることを恐れる”大人たちの間で、チョン・インジェ(チャン・ナラ)は唯一生徒の心により関心を持ってくれる大人である。

問題児と非難する前に、その人が「どんな人なのか、どうしてそんなことをしたのか」を考え、小さな視線の動きにも敏感に反応して、一緒に心を痛める唯一の大人である。コミュニケーションに不慣れな生徒たちは、彼女の関心を面倒くさがり、「何も聞かないで、放っておいて」と言うが、インジェが学校を去った後、思い知らされる。彼女が自分たちに「大丈夫?」と聞いてくれた唯一の大人だったことを。

“見えるものより、見えないもの”がより重要だという面で、教師インジェの真の価値は知識の伝授より、葛藤して仲裁する人としての役目である。葛藤する人として彼女は“揺れてぶつかる過程”の価値を思い知らす存在であり、その価値とは結果と合意だけを重要とする教育界と社会がある瞬間失った能力である。仲裁役として彼女は破壊された人間関係の間に橋を架ける存在であり、この役目は人間関係の修復に関する物語として、この作品のテーマを具体的に描き出している。第10話でインジェが2組の生徒たちにド・ジョンファン詩人の「揺れずに咲く花はどこにもない」を詠んだシーンは、このテーマを明確に表している。詩が詠まれる間、カメラはそれぞれの悩みが極点に達した生徒たちの顔を一人一人映している。試験の結果が悪くて“メンブン”(メンタル崩壊)になった生徒たちから、論述大会に悩まされているミンギとガンジュとハギョン、そして教室の外で彷徨っているジョンホとイ・ジフン(イ・ジフン)とイ・イギョン(イ・イギョン)、冷たい壁と向き合ったフンスとナムスンまで。それぞれの世界で孤立された生徒たちは、インジェの詩によって傷という連帯感で繋がっていく。

和解とは結果ではなく、そのように傷の共感から断絶された人間関係の修復に繋がる至難の過程である。そのような理由で「ゆれながら咲く花」は全ての人間関係が破壊された時代に“揺れる花”たちが咲かせた和解の叙事詩である。

非常ベルが校内の静けさを破った瞬間、一人の生徒がゆっくりと階段を上ってきた。暗闇の中でぽつんと光っている“Exit”の照明に沿って上った階段の向こうには、出口ではなく屋上があった。手すりの上で危うく揺れていた生徒の代わりに、彼らに重くのしかかった“岩のように重たい”鞄がドンと地面に落ちた。「ゆれながら咲く花」第13話の序盤のストーリーだ。初回では教室の椅子が冷たい校庭の地面に投げ出され、第3話では“自殺の橋”と呼ばれた麻浦大橋(マポデギョ)の上でソン・ハギョン(パク・セヨン)の制服が空中に投げ出された。墜落のイメージは10代たちの絶望の崖っぷちの前触れとしてこの作品を支配している。非常ベルはすでに前から鳴っていた。韓国は今、青少年の自殺率、不幸指数、学業時間のランキングで世界最上位の国である。

2013年の学校は泣いている

「ゆれながら咲く花」が最もうまくキャッチしていることは、まさにこの変化だ。ドラマは教師と教師、教師と生徒、教師と親、生徒と親のすべての関係が道具的に再編された現実をはっきりと見せている。校長のイム・ジョンス(パク・ヘミ)は教育の首長ではない、CEOのマインドで保護者と教師に接し、成績向上のために招聘した教師カン・セチャン(チェ・ダニエル)も生徒たちに対し塾に通う“顧客“として接している。ミンギの母(キム・ナウン)とハギョンの母(イ・ヨンギョン)のような保護者にとって子供とは欲望の代理実現者であり、教師はそれを手伝う教育サービスの提供者である。荒れ果てた関係の中で一番傷つくのは子供たちだ。過去の子供たちは様々な共同体の関係の中で、共感と疎通の能力を学んだが、関係が解体された時代の子供たちは、他人に対する共感どころか自分自身の“真心”さえ表現することができない。理解する方法も、理解される方法も知らない子供たちは独り言で「大丈夫」と繰り返しながら崖っぷちに追い込まれたり、暗闇の中に自分を閉じ込めて鍵をかける。

「ゆれながら咲く花」が校内暴力に集中する理由もそれがこのような問題を病理学的に表した現象だからだ。ドラマの中心である2年2組には、オ・ジョンホ(クァク・ジョンウク)の仲間による物理的な暴力からナム・ギョンミン(ナム・ギョンミン)の仲間による精神的な暴力、それを放置する生徒たちまで、いろんな形態の暴力が蔓延している。それは大人の世界の暴力とそっくりだ。ジョンホは父親とビリヤード場のチンピラの暴力を再現し、ギョンミンは成績による差別社会の暴力を真似し、傍観している生徒たちは、このすべての問題に対して“仕方がないから、ただ放っておく”という学校の放置に従うしかない。暴力をさらに大きな暴力が囲んでいる閉鎖構造の一番奥に孤立された子供たちは、傷つくことを恐れ、先を争ってお互いを傷つける。パク・フンス(キム・ウビン)が“自分のことを捨てるのが怖くて”彼の足に怪我を負わせたコ・ナムスン(イ・ジョンソク)や、イ・ガンジュ(5DOLLS ヒョヨン)が“自分を嫌いになることが怖くて”酷い言葉で相手を傷つけるハギョンのように。

君たち、大丈夫?

問題児と非難する前に、その人が「どんな人なのか、どうしてそんなことをしたのか」を考え、小さな視線の動きにも敏感に反応して、一緒に心を痛める唯一の大人である。コミュニケーションに不慣れな生徒たちは、彼女の関心を面倒くさがり、「何も聞かないで、放っておいて」と言うが、インジェが学校を去った後、思い知らされる。彼女が自分たちに「大丈夫?」と聞いてくれた唯一の大人だったことを。

“見えるものより、見えないもの”がより重要だという面で、教師インジェの真の価値は知識の伝授より、葛藤して仲裁する人としての役目である。葛藤する人として彼女は“揺れてぶつかる過程”の価値を思い知らす存在であり、その価値とは結果と合意だけを重要とする教育界と社会がある瞬間失った能力である。仲裁役として彼女は破壊された人間関係の間に橋を架ける存在であり、この役目は人間関係の修復に関する物語として、この作品のテーマを具体的に描き出している。第10話でインジェが2組の生徒たちにド・ジョンファン詩人の「揺れずに咲く花はどこにもない」を詠んだシーンは、このテーマを明確に表している。詩が詠まれる間、カメラはそれぞれの悩みが極点に達した生徒たちの顔を一人一人映している。試験の結果が悪くて“メンブン”(メンタル崩壊)になった生徒たちから、論述大会に悩まされているミンギとガンジュとハギョン、そして教室の外で彷徨っているジョンホとイ・ジフン(イ・ジフン)とイ・イギョン(イ・イギョン)、冷たい壁と向き合ったフンスとナムスンまで。それぞれの世界で孤立された生徒たちは、インジェの詩によって傷という連帯感で繋がっていく。

和解とは結果ではなく、そのように傷の共感から断絶された人間関係の修復に繋がる至難の過程である。そのような理由で「ゆれながら咲く花」は全ての人間関係が破壊された時代に“揺れる花”たちが咲かせた和解の叙事詩である。

- 元記事配信日時 :

- 記者 :

- イ・ガオン、キム・ソニョン(テレビ評論家)、編集 : イ・ジヘ、翻訳 : チェ・ユンジョン

topics