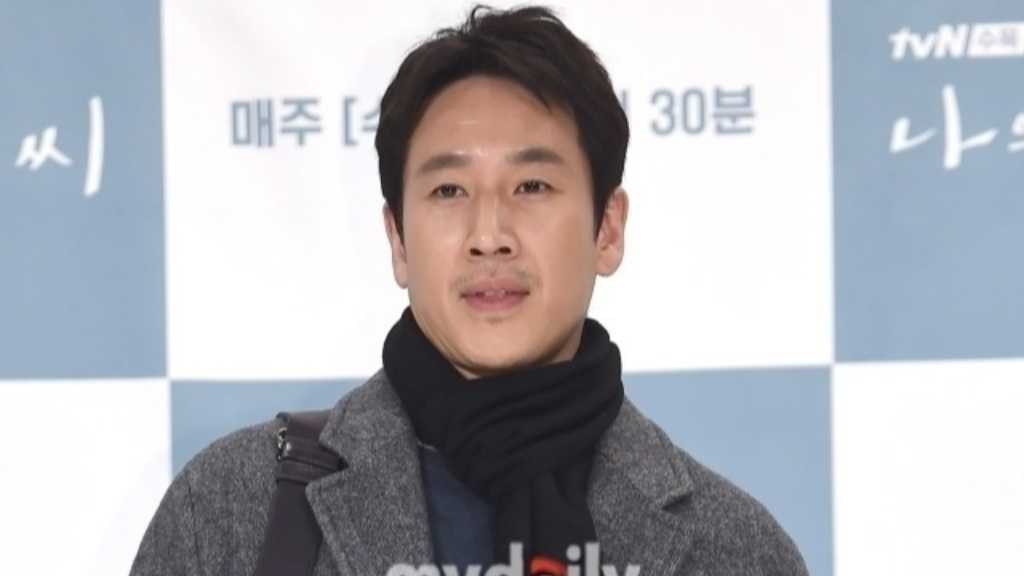

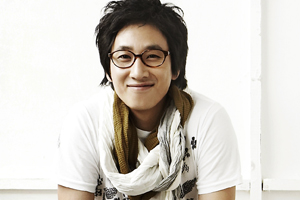

イ・ソンギュンがおすすめする「青春映画」

写真=マネジメントホドゥ

写真=マネジメントホドゥそうやって憧れの対象でありながら優しい相談相手になれる男。それはイ・ソンギュンが今までに積み重ねてきたイメージがあるからこそ可能なのだろう。不安な未来と、思うようにならない恋に苦しんでいた若者(テルン選手村)はいつの間にか大きく成長し、コ・ウンチャンが何もかも相談できる“あしながおじさん(コーヒープリンス1号店)”になった。“ある瞬間にさっそうと登場した完璧な王子様”ではないけれども、彼の声や背中には不遇の時期という暗いトンネルをくぐり抜けて来た者のみに備わる、確かな重みがある。そしてその分だけ、イ・ソンギュンの作り出すゆったりとした余裕のある男性像も、本物らしくなるのである。

だから「米国ドラマの『ワンダーイヤーズ』がすごく好き」な彼が青春映画を進めるのも、決して若者へのお決まりのアドバイスではない。当たって砕けては大きくなる、雨後の竹の子のような成長期はすでに過ぎているが、“古臭いおじさん”とは一線を画した者が若者へと送るエールである。ついこのあいだ、熾烈な成長期と青春時代を通過してきた“あしながおじさん”がおすすめする、成長する若者の姿を見てみよう。

1989年/ピーター・ウィアー

「もともと青春映画が好きなんです。青春ものはストーリー自体が作為的ではなく納得の行く部分が多いからだと思うんです。成長過程は誰もが経験することですが、それがハッピーエンドであってもそうでなくても痛みを経験して克服していく過程は同じですから。「いまを生きる」ではそれがとても鮮明に描かれていると思います。だから結構前に見ているにも関わらず、初めて見たときの感動をいまだに覚えているんだと思います」

適度な光と栄養分を受けて成長する木々のように、成長期の少年少女にも、必要とする栄養素がある。それは自分で探すことも出来るけど、隣に優れたアドバイザーがいれば申し分ない。名門の私立ウェルトン高校の生徒たちにはキーティング先生(ロビン・ウィリアムズ)という尊敬できる教師がいた。抑圧された自我を目覚めさせてくれた先生のおかげで、少年たちは退屈な大人にはならないだろう。去り行くキーティング先生の前で、生徒たちが机の上に上がって「マイキャプテン」と叫ぶシーンはいつ見ても感動を与えると同時に、真の意味での教師に学んだ彼らが、羨ましく思えてならない。

1994年/チァン・ウェン

「軍を除隊して2ヶ月ほどレンタルビデオ屋でアルバイトをしたことがあるんです。その時に発見した宝物のような映画です。仕事がほとんどなくて退屈だったから、1日1本ずつビデオを選んで見ていたんですけど、この映画は本当に人気がなくてですね(笑) 好奇心から見たんです。そうやって情報が何もないまま見たのが良かったんだと思います。時間が結構経ってるからはっきりと覚えているわけではないんですけど、最後のシーンは本当に強烈でした。まわりの人にも必ず見るようにすすめている映画です」

北京は奇妙な都市である。華麗に着飾った摩天楼を一歩外れると、それらすべてを脱いだような裏道が広がっている。そしてこの簡素な道は昔の中国をそのまま残している。シャオジュン(シア・ユイ)に光が降り注いでいた日々の、そのときの道のままで。ひと夏の光に満ちている映画は、大人になり思春期のその時期を回想するシャオジュンの声で始まる。道端がまるで自分の家のような、ケンカに日々を費やしている少年は、恋の病を経験し成長の痛みを経験するが、その時間は美しいばかりとは言えない。無謀な行動や暴力を行き来する少年は狂気を感じさせるほど危うげである。しかしまだ成長の真っ只中にある愚かな時期というのは、往々にしてに不完全である。この映画でデビューしたシア・ユイは1994年のベネチア国際映画祭で最年少にて主演男優賞を受賞している。

2002年/フェルナンド・メイレレス、カチヤ・ルンヂ

「僕はこれを見ようって決めてから映画を見るほうではないんです。むしろ偶然の出会いを楽しむ方です。『シティ・オブ・ゴット』も去年あまり期待もせずに見たんですけど、これが本当に面白かったんです。南米の音楽やそちらの文化が持つ独特な色彩、古くても原色のような色合いなどが好きなんですけど、この映画のトーンがまさにそれなんです。それに何よりも俳優たちの演技が本当にショッキングで。これはドキュメンタリーなのか映画なのか区別がつかなくて、あの状況をどうやって演技で表現したのか不思議なほどでした。その力強いエネルギーには驚かされるばかりです」

「リオの絵葉書にはここが載っていない」誰もがその存在を否定しようとする貧しい裏町のシティ・オブ・ゴット。ここでは善悪の区別などは重要ではない。ただ今日生き残ること、自分が生き残るためには人を殺めることも辞さない法則が存在する生き地獄である。犯罪が即ち日常でもある人々をそのまま映したようなこの作品は、1970年代までに本当に起こっていた悪行の記録でもある。実際に裏町でキャスティングされた少年たちが出演したシーンでは、血生臭い暴力が飛び交う。CM業界で経歴を積んだ監督のカメラワークには絢爛たるものがある。

2008年/ダニー・ボイル

「はじめて『スラムドッグ$ミリオネア』を見たときは『シティー・オブ・ゴッド』を見たときの感じと似たようなものがありました。もちろん映画のジャンル、内容、物語の展開も違うのですが、わざとらしく着飾ったり、きれいに包装されていない、自然な空気が共通していると思うんです。僕がやりたいのもこの映画に登場する俳優たちのような生の演技なんです。そうした面で自分の演技がオーバーではなかったか、振り返る機会を与えてくれます」

2009年のアカデミー賞授賞式で大きな話題となった「スラムドッグ$ミリオネア」。しかしアカデミー賞最多受賞作という派手な肩書きよりは、心に触れる小さな物語の方がより魅力的である。2千万ルピーの賞金がかかったクイズショーに出場したジャマール(デーヴ・パテル)は今、最後の1問を残している。しかし優勝までの彼の道のりは容易なものではなかった。ジャマールのクイズショー出演と彼の波乱に満ちた人生が流れるように噛み合いながら進んで行き、スクリーンからは目を離すことが出来ない。少年は億万長者になれるのだろうか?丁寧に描かれた原作の「ぼくと1ルピーの神様」がダニー・ボイル監督の特有のスタイルと理想的にコラボした。

2004年/李相日(イ・サンイル)

「コメディー映画が好きです。ただオーバーで脈略のないアドリブ中心の作り笑いではなくて、真剣な場面でもペーソスがあって、どうしようもなく笑えてしまう、そんな笑いが好きなんです。『69 sixty nine』の場合は原作小説も面白く読んだし、成長していく青春物語でありながらもコメディーのようなところがあって楽しく見られました。登場人物の突飛な行動が青春のエネルギーの噴出のようで、スカッとする場面もありましたし。もちろん妻夫木聡や安藤政信の演技も素晴らしかったです」

問題児のレッテルを貼られている矢崎(妻夫木聡)は、ほら吹きでいい加減。転校生の「アダマ」こと山田(安藤政信)は無口でシニカル、そしてしっかり者。一見合いそうにもない二人はいつからかともに事件を起こし、心が躍ることを見つけては、いつも走り回っていた。そんな少年たちには反戦や革命闘争に満ちた1969年という時代もただ好きな女の子の気を引くための手段に過ぎない。女の子の気を引こうとはじめた“学校占拠”は思いのほか深刻な方向へと展開するが、彼らを眺めていると、好き勝手に事件を起こしても何となく大目に見てもらえていた、その時代が懐かしくなる。

「へユンはハンソンのように何でも許してはくれません」

- 元記事配信日時 :

- 記者 :

- イ・ジヘ、翻訳 : イム・ソヨン

topics